дети, обладающие остротой зрения на лучше видящем глазу с использованием обычных средств коррекции (очки) от 0,05 до 0,2, а также дети с более высокой остротой зрения, но имеющие некоторые другие нарушения зрительных функций (напр., резкое сужение границ поля зрения).

Слабовидение наступает в результате глазных болезней, которые, однако, нельзя рассматривать вне связи с состоянием организма в целом; часто они являются проявлением общего заболевания. Большая часть случаев слабо-видения у детей наступает вследствие аномалий рефракции глаза.

Встречающиеся у детей дефекты зрения делятся на прогрессирующие и стационарные. К прогрессирующим относятся случаи первичной и вторичной глаукомы, незаконченные атрофии зрительных нервов, пигментная дегенерация сетчатки, злокачественные формы высокой близорукости, отслойка сетчатки и т. д., к стационарным — пороки развития: мйкрофтальм, альбинизм, дальнозоркость, астигматизм (еж.) высоких степеней и не прогрессирующие последствия заболеваний и операций— стойкие помутнения роговицы, катаракта, послеоперационная афакия (отсутствие хрусталика и др.).

Резкое снижение зрения отрицательно сказывается в первую очередь на процессе восприятия, которое у С. д. отличается большой замедленностью, узостью обзора, сниженной точностью. Формирующиеся у них зрительные представления менее четки и ярки, чем у нормально видящих, иногда искажены. Поэтому для С. д. характерна затрудненность пространственной ориентировки. При зрительной работе такие дети быстро утомляются, что может привести к дальнейшему ухудшению зрения. Зрительное утомление вызывает снижение умственной и физической работоспособности.

Однако слабое зрение остается у С. д. ведущим анализатором, как и у нормально видящих. С. д. пользуются зрением как основным средством восприятия. У С. д. осязание не замещает зрительных функций, как это происходит у слепых.

С. д. дошкольного возраста могут воспитываться в массовом детском саду, где должны быть учтены их индивидуальные особенности. С. д. дошкольного возраста развиваются так же, как и дети с нормальным зрением, если им дают пояснения и показывают предметы, которые не могут быть ими самостоятельно восприняты. С. д. могут участвовать почти во всех играх с детьми, обладающими нормальным зрением. Однако для детей, страдающих высокой степенью близорукости и некоторыми другими глазными заболеваниями, следует ограничивать (после консультации с офтальмологом) физическую нагрузку и участие в играх, требующих резких движений.

Если врач-офтальмолог назначил ребенку очки, родители должны следить за тем, чтобы он правильно их носил, постоянно ими пользовался, а также строго соблюдал рекомендации глазного врача.

В том случае, если слабовидящий ребенок начинает учиться в массовой школе, темп его работы быстро отстает от темпа работы остальных учеников. Это приводит к неуспеваемости или успеваемости ниже его возможностей. Ребенок в таких условиях становится раздражительным, проявляет негативизм, обособляется от коллектива.

Обучение С. д. должно проходить в особых условиях, способствующих охране слабого зрения, облегчающих зрительное восприятие и предотвращающих утомление. К ним относятся применение назначенных офтальмологом средств коррекции зрения: обычных (очки) и специальных (лупы, телескопические очки), повышенная освещенность рабочего места, специальные учебные пособия, рациональный режим зрительной работы.

В Советском Союзе С. д. обучаются в спец. школах-интернатах, спец. классах при школах слепых. Методы учебной и воспитательной работы со С. д. принципиально не отличаются от методов работы с нормально видящими, но строятся с учетом особенностей, обусловленных слабым зрением уч-ся.

Важнейшая задача в учебно-воспитательной работе со С. д. — охрана их слабого зрения и его разумная тренировка. Для этого в учебных помещениях, где занимаются С. д., установлены повышенные нормы освещенности. При искусственном освещении лампами накаливания освещенность на рабочей поверхности (крышке парты) должна достигать 500 люкс, а при люминесцентных светильниках — 600 люкс.

Содержание

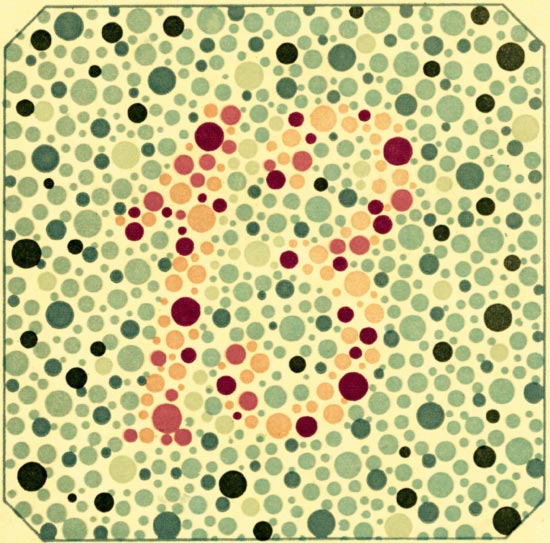

Какие нарушения зрения у детей существуют и почему так важна их ранняя диагностика?

Естественная освещенность учебных помещений обеспечивается отношением площади застекленной поверхности окон к площади пола как 1 : 3. На окнах в классах рекомендуется иметь светлые занавески, закрывающие отдельно верхнюю и нижнюю части окна, чтобы можно было в соответствии с особенностями зрения каждого учащегося регулировать естественную освещенность отдельных парт в течение дня. Во всех помещениях исключается прямая и отраженная блескость. Стены классов и других школьных помещений окрашиваются масляными красками различных оттенков зеленого и желтого цветов очень слабой насыщенности.

Для освещения рабочего места слабовидящего ученика дома рекомендуется настольная лампа с абажуром молочного стекла; мощность электрической лампы избирается в зависимости от состояния зрения ребенка после консультации с глазным врачом.

Специальные одноместные школьные парты для С. д. обеспечивают правильную посадку при -чтении, письме, рисовании, рассматривании иллюстраций и т. д. и дают возможность располагать книги и тетради на необходимом расстоянии от глаз. Конструкция специальной парты, разработанная Институтом глазных болезней им. Г. Гельм-гольца, предусматривает также возможность укрепления лупы на подвижном шарнире.

В младших классах школы С. д. применяются учебники с крупным шрифтом. Для обучения письму пользуются тетрадями со специальной, более четкой, разлиновкой.

Учебно-наглядные пособия в школах С. д. способствуют уточнению представлений у детей и отвечают требованиям охраны слабого зрения: в них отсутствуют резкие контрасты (для черных силуэтных изображений фон делается не белый, а светло-желтый или светло-зеленый), усилена четкость шкал, схемы, рисунки, географические карты разгружены от мелких элементов. Хорошие результаты дает применение на уроках диапозитивов и диафильмов, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры.

Особое внимание уделяется таким методам обучения, как лабораторные работы, экскурсии, работа на школьном учебно-опытном участке, в школьных мастерских.

Замедленный темп уч. занятий, требующих участия зрения, применение наглядных пособий, доступных восприятию с помощью слабого зрения, сочетание фронтальных методов с индивидуальными облегчают С. д. овладение знаниями, умениями и навыками. Проводится систематическая работа по расширению запаса представлений и уточнению их.

Учебная работа, требующая участия зрения, чередуется с устными формами занятий. Для охраны зрения С. д. необходимо делать перерывы в зрительной работе (чтение, письмо, рассматривание иллюстраций) через каждые 10—15 мин.

Многим С. д., в зависимости от характера заболевания, приведшего к снижению зрения, противопоказана большая физическая нагрузка, что также учитывается при обучении, занятиях физической культурой, трудовой подготовке.

Соблюдение требований охраны слабого зрения и разумная тренировка его приводят к развитию зрительного восприятия, к обогащению и уточнению имеющихся у С. д. представлений, а в целом ряде случаев — и к улучшению зрения.

Выпускники советских школ для С. д. получают общее и политехническое образование в объеме массовой школы и профессионально-трудовую подготовку. По окончании школы слабовидящие, имеющие остроту зрения в пределах 0,05—0,08, работают в основном на предприятиях Об-ва слепых; остальные поступают на работу на общих основаниях с выпускниками массовых школ; многие слабовидящие продолжают свое образование в техникумах, вузах.

Стоимость эко в казани. Искусственное оплодотворение эко в казани infertility.su.

Контактный е-mаil:

Слабовидящие дети и подростки

Нарушение зрительных функций и инвалидность

Установление инвалидности. В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995 года 18-ФЗ на федеральные учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) возлагаются установление инвалидности, ее причин, сроков, времени наступления инвалидности, потребности инвалида в различных видах социальной защиты, определение степени утраты профессиональной трудоспособности, а также разработка индивидуальной программы реабилитации.

Инвалидность без срока переосвидетельствования. В соответствии с Приложение к Правилам признания лица инвалидом, применительно к нарушениям зрительных функций (пункт 9), инвалидность устанавливается без указания срока переосвидетельствования (бессрочно) в следующих случаях:

Полная слепота на оба глаза при неэффективности проводимого лечения; снижение остроты зрения на оба глаза и в лучше видящем глазу до 0,03 с коррекцией или концентрическое сужение поля зрения обоих глаз до 10 градусов в результате стойких и необратимых изменений.

Критерии определения групп инвалидности по зрению

Определение группы инвалидности по зрению производится на основании степени нарушений функций зрительного анализатора, которые сформулированы в Международной классификации болезней десятого пересмотра, том 1, часть 1. Они включают в себя оценку зрительных функций (остроты и поля зрения); основных электрофизиологических показателей; зрительную работоспособность.

I группа инвалидности устанавливается при IV степени нарушений функций зрительного анализатора (см. таблицу) — значительно выраженных нарушениях функций (абсолютная или практическая слепота) и снижении одной из основных категорий жизнедеятельности до 3 степени с необходимостью социальной защиты.

Основные критерии IV степени нарушений функций зрительного анализатора.

а) слепота (зрение равно 0) на оба глаза;

б) острота зрения с коррекцией лучшего глаза не выше 0,04;

в) двустороннее концентрическое сужение границ поля зрения до 10-0° от точки фиксации

независимо от состояния остроты центрального зрения.

II группа инвалидности устанавливается при III степени нарушений функций зрительного анализатора — выраженные нарушения функций (слабовидение высокой степени), и снижении одной из основных категорий жизнедеятельности до 2 степени с необходимостью социальной защиты.

Основными критериями выраженных нарушений функций зрения являются:

а) острота зрения лучшего глаза от 0,05 до 0,1;

б) двустороннее концентрическое сужение границ поля зрения до 10-20° от точки фиксации, когда трудовая деятельность возможна лишь в специально созданных условиях.

III группа инвалидности устанавливается при II степени — умеренных нарушениях функций (слабовидение средней степени) и снижении одной из основных категорий жизнедеятельности до 2 степени с необходимостью социальной защиты.

Основными критериями умеренных нарушений функций зрения являются:

а) снижение остроты зрения лучше видящего глаза от 0,1 до 0,3;

б) одностороннее концентрическое сужение границ поля зрения от точки фиксации менее 40°, но более 20°;

Оспаривание решений МСЭ. В соответствии с Правилами признания лица инвалидом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95, любое решение МСЭ можно оспорить в вышестоящий орган — главное бюро МСЭ, а решение главного бюро МСЭ — в Федеральное бюро МСЭ. Решение Федерального бюро является окончательным, но и в этом случае его можно оспорить в судебном порядке в соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом РФ. Можно сразу обратиться в суд с обжалованием решения районного бюро, не обжаловав его в главное бюро, или одновременно и в главное бюро, и в суд. В последнем случае решение суда будет иметь большую силу.

В разделе медицинские комиссии и зрение нашего форума вы можете задать интересующие вас вопросы врачам-офтальмологам на тему зрения и инвалидности.

дети, обладающие остротой зрения на лучше видящем глазу с использованием обычных средств коррекции (очки) от 0,05 до 0,2, а также дети с более высокой остротой зрения, но имеющие некоторые другие нарушения зрительных функций (напр., резкое сужение границ поля зрения).

Слабовидение наступает в результате глазных болезней, которые, однако, нельзя рассматривать вне связи с состоянием организма в целом; часто они являются проявлением общего заболевания. Большая часть случаев слабо-видения у детей наступает вследствие аномалий рефракции глаза.

Встречающиеся у детей дефекты зрения делятся на прогрессирующие и стационарные. К прогрессирующим относятся случаи первичной и вторичной глаукомы, незаконченные атрофии зрительных нервов, пигментная дегенерация сетчатки, злокачественные формы высокой близорукости, отслойка сетчатки и т. д., к стационарным — пороки развития: мйкрофтальм, альбинизм, дальнозоркость, астигматизм (еж.) высоких степеней и не прогрессирующие последствия заболеваний и операций— стойкие помутнения роговицы, катаракта, послеоперационная афакия (отсутствие хрусталика и др.).

Резкое снижение зрения отрицательно сказывается в первую очередь на процессе восприятия, которое у С. д. отличается большой замедленностью, узостью обзора, сниженной точностью. Формирующиеся у них зрительные представления менее четки и ярки, чем у нормально видящих, иногда искажены. Поэтому для С. д. характерна затрудненность пространственной ориентировки. При зрительной работе такие дети быстро утомляются, что может привести к дальнейшему ухудшению зрения. Зрительное утомление вызывает снижение умственной и физической работоспособности.

Однако слабое зрение остается у С. д. ведущим анализатором, как и у нормально видящих. С. д. пользуются зрением как основным средством восприятия. У С. д. осязание не замещает зрительных функций, как это происходит у слепых.

С. д. дошкольного возраста могут воспитываться в массовом детском саду, где должны быть учтены их индивидуальные особенности.

Слабовидящие дети

С. д. дошкольного возраста развиваются так же, как и дети с нормальным зрением, если им дают пояснения и показывают предметы, которые не могут быть ими самостоятельно восприняты. С. д. могут участвовать почти во всех играх с детьми, обладающими нормальным зрением. Однако для детей, страдающих высокой степенью близорукости и некоторыми другими глазными заболеваниями, следует ограничивать (после консультации с офтальмологом) физическую нагрузку и участие в играх, требующих резких движений.

Если врач-офтальмолог назначил ребенку очки, родители должны следить за тем, чтобы он правильно их носил, постоянно ими пользовался, а также строго соблюдал рекомендации глазного врача.

В том случае, если слабовидящий ребенок начинает учиться в массовой школе, темп его работы быстро отстает от темпа работы остальных учеников.

Это приводит к неуспеваемости или успеваемости ниже его возможностей. Ребенок в таких условиях становится раздражительным, проявляет негативизм, обособляется от коллектива.

Обучение С. д. должно проходить в особых условиях, способствующих охране слабого зрения, облегчающих зрительное восприятие и предотвращающих утомление. К ним относятся применение назначенных офтальмологом средств коррекции зрения: обычных (очки) и специальных (лупы, телескопические очки), повышенная освещенность рабочего места, специальные учебные пособия, рациональный режим зрительной работы.

В Советском Союзе С. д. обучаются в спец. школах-интернатах, спец. классах при школах слепых. Методы учебной и воспитательной работы со С. д. принципиально не отличаются от методов работы с нормально видящими, но строятся с учетом особенностей, обусловленных слабым зрением уч-ся.

Важнейшая задача в учебно-воспитательной работе со С. д. — охрана их слабого зрения и его разумная тренировка. Для этого в учебных помещениях, где занимаются С. д., установлены повышенные нормы освещенности. При искусственном освещении лампами накаливания освещенность на рабочей поверхности (крышке парты) должна достигать 500 люкс, а при люминесцентных светильниках — 600 люкс. Естественная освещенность учебных помещений обеспечивается отношением площади застекленной поверхности окон к площади пола как 1 : 3. На окнах в классах рекомендуется иметь светлые занавески, закрывающие отдельно верхнюю и нижнюю части окна, чтобы можно было в соответствии с особенностями зрения каждого учащегося регулировать естественную освещенность отдельных парт в течение дня. Во всех помещениях исключается прямая и отраженная блескость. Стены классов и других школьных помещений окрашиваются масляными красками различных оттенков зеленого и желтого цветов очень слабой насыщенности.

Для освещения рабочего места слабовидящего ученика дома рекомендуется настольная лампа с абажуром молочного стекла; мощность электрической лампы избирается в зависимости от состояния зрения ребенка после консультации с глазным врачом.

Специальные одноместные школьные парты для С. д. обеспечивают правильную посадку при -чтении, письме, рисовании, рассматривании иллюстраций и т. д. и дают возможность располагать книги и тетради на необходимом расстоянии от глаз. Конструкция специальной парты, разработанная Институтом глазных болезней им. Г. Гельм-гольца, предусматривает также возможность укрепления лупы на подвижном шарнире.

В младших классах школы С. д. применяются учебники с крупным шрифтом. Для обучения письму пользуются тетрадями со специальной, более четкой, разлиновкой.

Учебно-наглядные пособия в школах С. д. способствуют уточнению представлений у детей и отвечают требованиям охраны слабого зрения: в них отсутствуют резкие контрасты (для черных силуэтных изображений фон делается не белый, а светло-желтый или светло-зеленый), усилена четкость шкал, схемы, рисунки, географические карты разгружены от мелких элементов. Хорошие результаты дает применение на уроках диапозитивов и диафильмов, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры.

Особое внимание уделяется таким методам обучения, как лабораторные работы, экскурсии, работа на школьном учебно-опытном участке, в школьных мастерских.

Замедленный темп уч. занятий, требующих участия зрения, применение наглядных пособий, доступных восприятию с помощью слабого зрения, сочетание фронтальных методов с индивидуальными облегчают С. д. овладение знаниями, умениями и навыками. Проводится систематическая работа по расширению запаса представлений и уточнению их.

Учебная работа, требующая участия зрения, чередуется с устными формами занятий. Для охраны зрения С. д. необходимо делать перерывы в зрительной работе (чтение, письмо, рассматривание иллюстраций) через каждые 10—15 мин.

Многим С. д., в зависимости от характера заболевания, приведшего к снижению зрения, противопоказана большая физическая нагрузка, что также учитывается при обучении, занятиях физической культурой, трудовой подготовке.

Соблюдение требований охраны слабого зрения и разумная тренировка его приводят к развитию зрительного восприятия, к обогащению и уточнению имеющихся у С. д. представлений, а в целом ряде случаев — и к улучшению зрения.

Выпускники советских школ для С. д. получают общее и политехническое образование в объеме массовой школы и профессионально-трудовую подготовку. По окончании школы слабовидящие, имеющие остроту зрения в пределах 0,05—0,08, работают в основном на предприятиях Об-ва слепых; остальные поступают на работу на общих основаниях с выпускниками массовых школ; многие слабовидящие продолжают свое образование в техникумах, вузах.

Стоимость эко в казани. Искусственное оплодотворение эко в казани infertility.su.

Контактный е-mаil:

Категории детей с нарушениями зрения

Ксенсорным расстройствам психического развития относятся разной степени выраженности нарушения зрения.

Незрячие и слабовидящие дети

Зрение занимает и жизни ребенка особое место, обеспечивая ему восприятие более 80% информации о внешнем мире и выполнение большинства видов человеческой деятельности. Количество детей с выраженными нарушениями зрения колеблется в пределах 1% от общей детской популяции.

Исследователи отмечают, что за два-три последних десятилетия значительно изменились причины и характер глазной патологии: с 1974 по 1989 г. почти в три раза увеличилось число незрячих детей с патологией сетчатки (Т.А. Басилова, И.Д. Лукашова и др.). Атрофия зрительных нервов как причина нарушений зрения встречается у 30,9% учащихся школ для слепых и 20,8% учащихся школ для слабовидящих.

По характеру протекания нарушения зрительного анализатора делятся:

• на прогрессирующие (постепенное ухудшение зрительных

функций под влиянием патологического процесса);

• непрогрессирующие (врожденные пороки зрительного анали

затора).

В зависимости от степени расстройства зрительной функции

дети с нарушениями зрения делятся на слепых (незрячих) и слабо

видящих. ^

Слепые (незрячие) — подкатегория лиц с нарушениями зрения, у которых полностью отсутствуют зрительные ощущения, имеется светоощущение или остаточное зрение.

Слепота, по определению Л.И. Плакшиной, — наиболее резко пираженная степень утраты зрения, когда невозможно или сильно ограничено зрительное восприятие окружающего мира вследствие глубокой потери остроты центрального зрения, или сужения поля зрения, или нарушения других зрительных функций.

Время наступления зрительного дефекта имеет существенное значение для психического и физического развития ребенка. В зависимости от времени наступления слепоты выделяют следующие

категории незрячих: слепорожденные; рано ослепшие; лишившиеся зрения после трех лет жизни.

По степени нарушения зрения в категории незрячих детей исследователи выделяют следующие группы:

• тотально или абсолютно незрячие (отсутствуют зрительные

ощущения на оба глаза);

• незрячие со светоощущением (отличают свет от тьмы);

• незрячие со светоощущением и цветоощущением (могут раз

личать цвета);

• незрячие с тысячными долями от нормальной остроты зрения

(«движения руки перед лицом»);

• незрячие с форменным (предметным) остаточным зрением.

Выделение групп позволяет организовать дифференцированную

коррекционную и реабилитационную помощь.

Чем раньше наступила слепота, тем более заметны вторичные нарушения, своеобразие психофизического развития. Отличие ослепших детей от слепорожденных зависит от времени потери зрения: чем позже ребенок потерял зрение, тем больше у него объем зрительных представлений, который можно воссоздать за счет словесных описаний. Если не развивать зрительную память, частично сохранившуюся после потери зрения, происходит постепенное стирание зрительных образов.

Слабовидящие — подкатегория лиц с нарушениями зрения, имеющих остроту зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с коррекцией обычными очками. Кроме снижения остроты зрения слабовидящие могут иметь отклонения в состоянии других зрительных функций (цвето- и светоощущение, периферическое и бинокулярное зрение). При слабовидении речь идет о значительном снижении остроты зрения.

Зрительное восприятие при слабовидепии характеризуется неточностью, фрагментарностью, замедленностью.

Причинами слабовидеиия могут быть глазные болезни на фоне общего заболевания организма, чаще всего миопия (близорукость), гиперметропия (дальнозоркость), астигматизм и др.

Остаточное зрение слабовидящего имеет существенное значение для его развития, учебной, трудовой и социальной адаптации, поэтому оно должно тщательно оберегаться: необходимы регулярная диагностика, периодическое консультирование у офтальмолога, тифлопедагога, психолога.

Помимо описанных категорий детей с нарушениями зрения в литературе можно встретить выделение еще одной группы детей —

дети с пониженным зрением или дети с пограничным зрением между слабовидением и нормой (В.З. Денискина).

Основными психологическими особенностями детей с нарушениями зрения, по мнению исследователей, являются:

• своеобразие эмоционально-волевой сферы, характера, чув

ственного опыта;

• снижение скорости, точности, дифференцированное™ зри

тельного восприятия;

• трудности в овладении сенсорными эталонами (цвет, форма,

величина, пространственное расположение и др.);

• трудности в игре, учении, в овладении профессиональной дея

тельностью;

• бытовые проблемы вызывают сложные переживания и нега

тивные реакции;

• своеобразие характера и поведения сказывается на развитии

отрицательных черт: в одних случаях — неуверенности, пассивно

сти, склонности к самоизоляции; в других — повышенной возбуди

мости, раздражительности, переходящей в агрессивность;

• своеобразие мыслительной деятельности с преобладанием раз

вития абстрактного мышления.

Л.С. Выготский указывал, что слепые владеют так называемым шестым чувством (тепловым), позволяющим им на расстоянии замечать предметы, при помощи осязания различать цвет.

Особое значение для слепых и слабовидящих имеют осязание, слуховое восприятие, речь:

• осязание является ведущим фактором компенсаторного разви

тия незрячего, так как посредством осязания происходит познание

слепым ребенком окружающего мира, получение информации о

форме, структуре, поверхности, температурных признаках предме

тов и их пространственном положении;

• с помощью слухового восприятия ребенок с нарушением зре

ния получает разнообразные сведения о предметах, их свойствах,

их движении в пространстве (с помощью звуков слепые и слабови

дящие могут свободно определять предметные и пространственные

свойства окружающей среды, они могут по звуку определить его ис

точник и местонахождение с большей точностью, чем это сделали

бы зрячие люди);

• речг>, слово взрослого фиксирует приобретенный ребенком сен

сорный опыт, обобщает его; словесные обозначения признаков и

свойств предметов способствуют осмысленному их восприятию и

различению.

Опираться в обучении только на сохранное зрение крайне опасно, потому что ребенок может ослепнуть и не научиться использовать сохранные анализаторы.

Обучение и воспитание детей с нарушениями зрения является механизмом их включения в социальную жизнь общества.

Дата добавления: 2015-02-12; просмотров: 2765 | Нарушение авторских прав

Рекомендуемый контект:

Похожая информация:

Поиск на сайте: